近日,我校地理科学学院青年教师刘淼博士以“Climate warming and water clarity declining shoal the mixed layer in global lakes”为题在自然科学综合性期刊《Science Bulletin》上发表最新研究成果。刘淼博士为论文第一作者,江苏第二师范学院为第一单位,合作单位包括中科院南京地理与湖泊研究所、英国班戈大学。研究获得了国家重点研发计划、湖泊与流域水安全全国重点实验室开放基金、中国科学院国际未来伙伴网络专项等项目资助。

湖泊是陆地水圈的重要组成部分,是维持区域乃至全球生态平衡的水资源重要载体。在垂直方向上,湖泊的热力结构一般划分为混合层、温跃层和均温层。这种热分层结构直接影响溶解氧垂直分布、营养盐内源释放以及浮游生物迁移过程,是湖泊物理、化学和生物要素耦合作用的核心调控机制。然而,全球湖泊热结构变化系统观测缺乏,其长期变化趋势及主要驱动机制尚不明确。

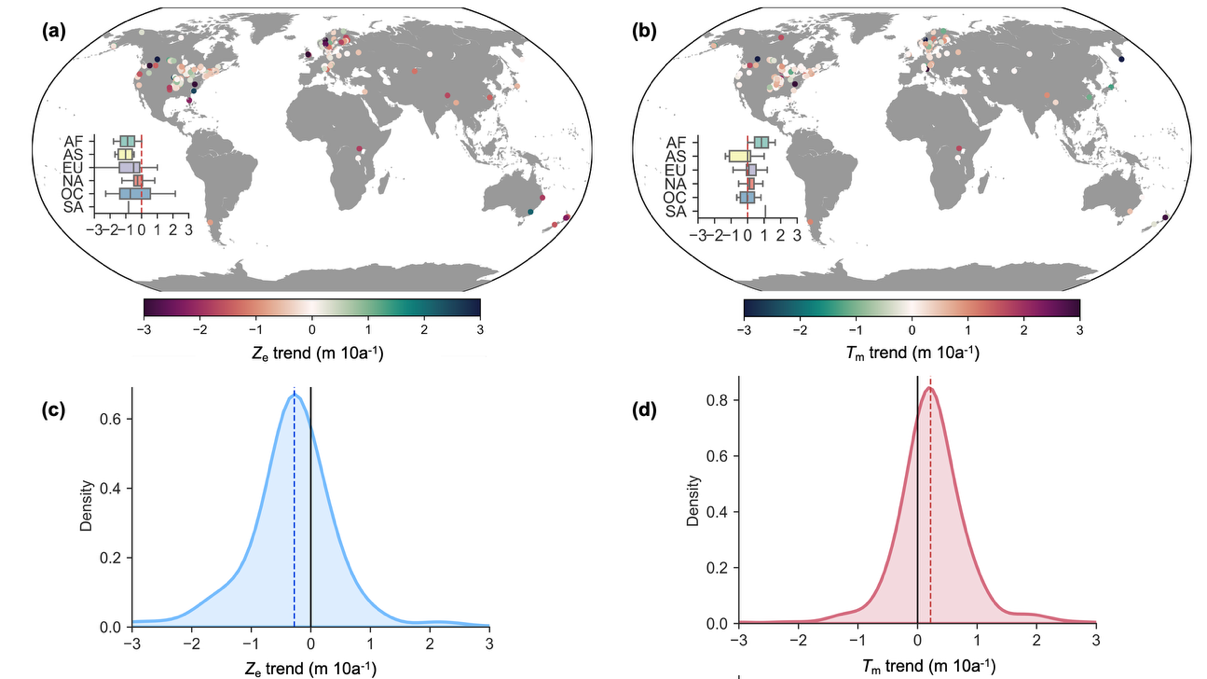

针对这一科学问题,研究团队收集了全球六大洲464个湖泊超过13000条夏季水温剖面数据,发现在过去四十年间,全球湖泊混合层深度平均减少了13%,相当于每十年下降约0.3米;同期温跃层厚度则平均增加了10%,每十年增厚约0.2米(图1)。这一变化主要受气候变暖、水体透明度下降以及辐射平衡改变的驱动。

图1. 全球湖泊混合层深度(a,c)和温跃层厚度(b,d)的长期变化趋势

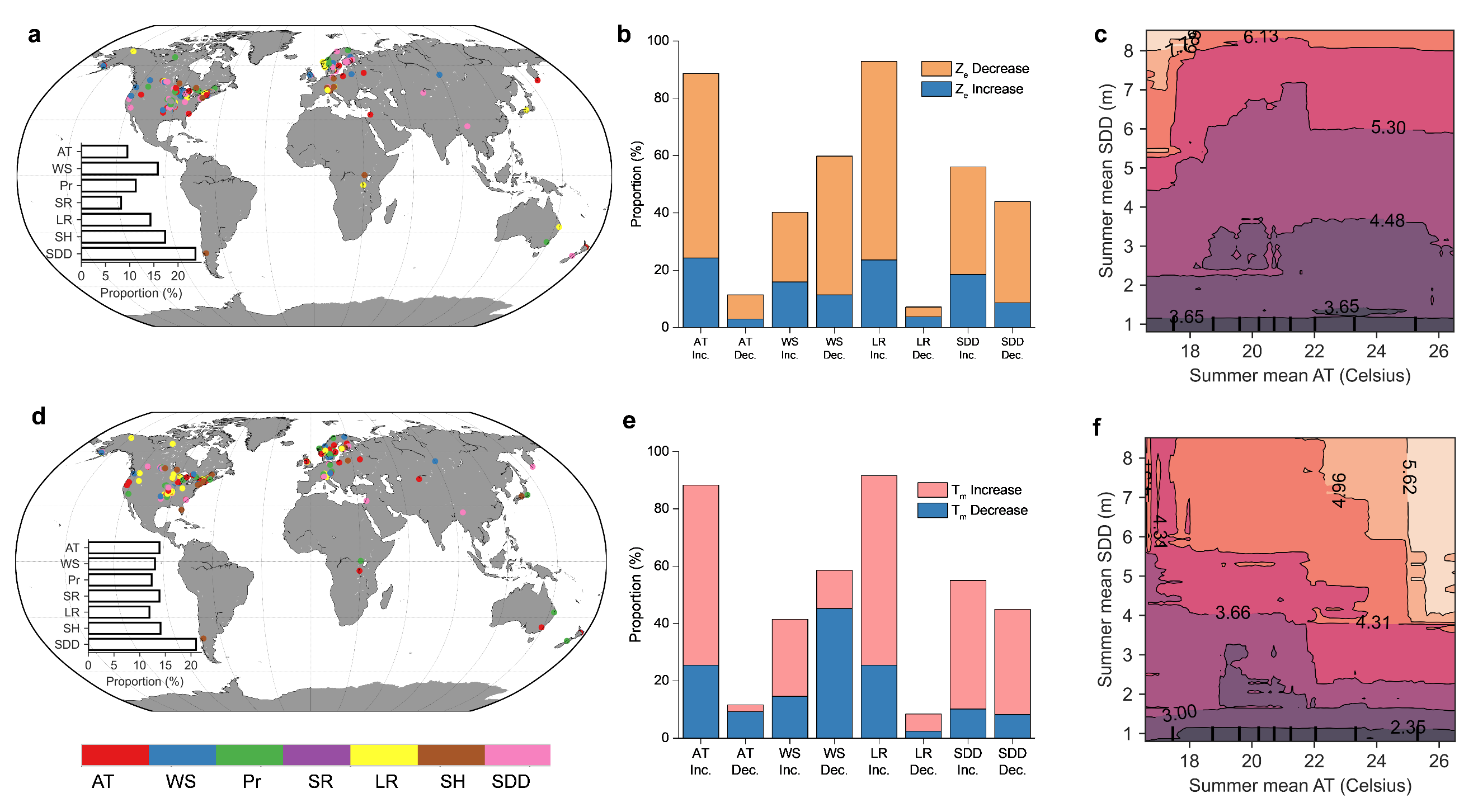

分析表明,上述湖泊热结构的变化主要受气候变暖、水体透明度下降以及辐射平衡改变的驱动。具体而言,气温上升及向下长波辐射增强导致湖泊表层吸收更多热量,加剧表层水温升高(图2);同时,水体透明度降低,下行光合有效辐射衰减增加,强化了表层的加热效应。此外,风速下降也减弱了湖泊的垂向混合,进一步增强了湖泊热力分层。未来情景预估结果表明,至本世纪末,在不同共享社会经济路径(SSP)下,湖泊混合层深度预计将进一步减小6%–10%,温跃层厚度则增加2%–23%。研究进一步指出,在低碳排放情景(如SSP1-2.6)下,混合层浅化趋势将显著减缓。

图2. 湖泊混合层深度和温跃层厚度变化驱动力分析

本研究在全球尺度上系统揭示了湖泊混合层的长期变化规律,填补了全球变化背景下湖泊物理结构响应研究中的关键空白。研究成果不仅阐明了气候变暖与水体透明度变化对湖泊热分层结构的驱动作用,也为预测未来湖泊生态系统的稳定性演变提供了科学依据。该发现对湖泊水质管理、渔业可持续利用及淡水生态健康维护具有重要的实践指导价值。未来需进一步融合多源观测数据与模型模拟,发展高精度气候-湖泊响应模型,并提出有针对性的减缓措施,从而为全球水生态系统的适应性与治理提供有效决策支持。

《Science Bulletin》是自然科学综合性顶级期刊,具有极高的国际学术影响力,2024年影响因子为21.1,CiteScore 为 20.3。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.08.011.

图/文 刘淼

审核王丽